日々の疲れを癒してくれる薪ストーブ。ハースクラフトブログでは、これまで薪ストーブの持つたくさんの魅力をお伝えしてきました。

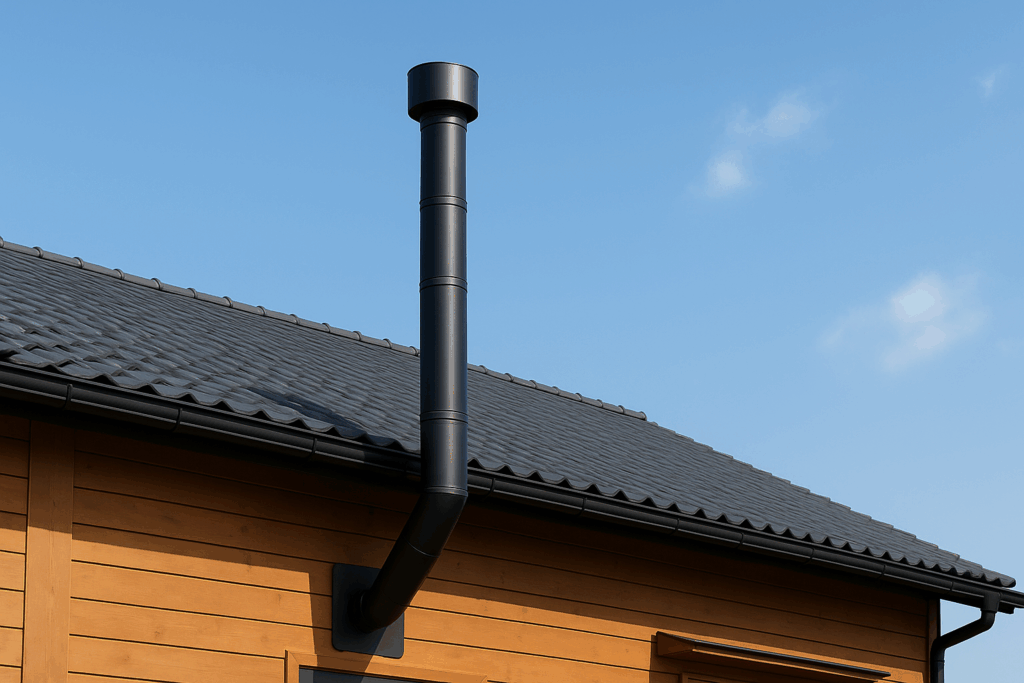

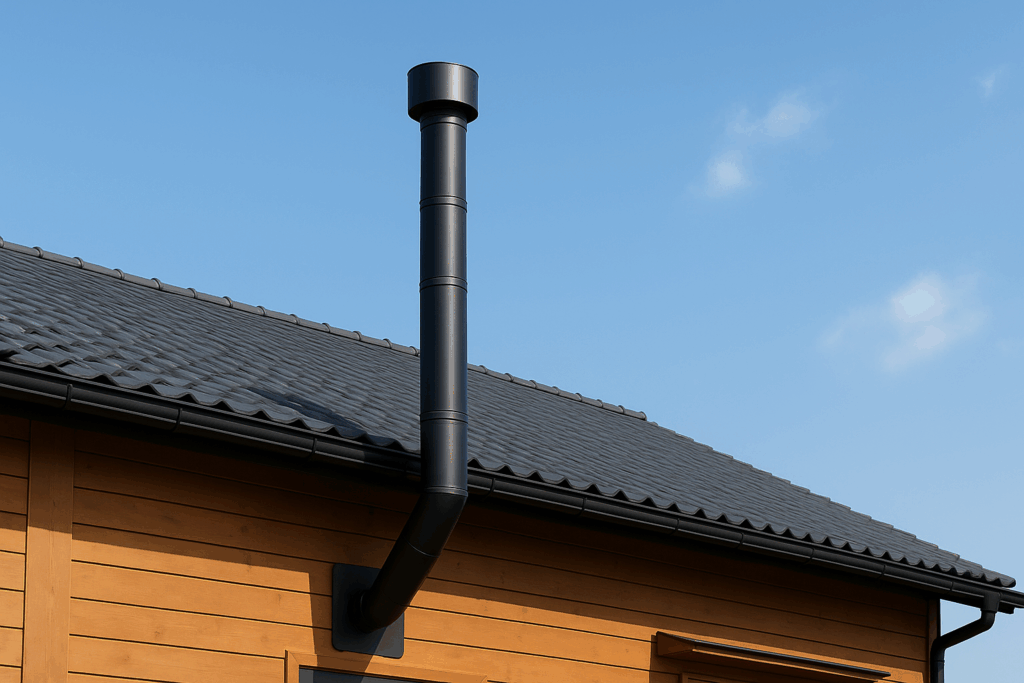

その素晴らしい暖かさや快適な燃焼を支えているのが「煙突」。

ストーブ本体のデザインや機能にばかり注目しがちですが、実は薪ストーブの性能を最大限に引き出し、何よりも安全に使うためには、「煙突」こそが重要です。まさに心臓部とも言える存在。

今回は煙突が担う特に重要な3つの役割と注意点を解説します。

煙突は「薪ストーブの心臓部」。その重要性と役割

煙突は、単に煙を屋外に排出するだけの役割ではありません。

最も大切な役割は「ドラフト(上昇気流)」を生み出すこと。

薪がしっかり燃え続けるためには、新鮮な空気(酸素)が必要ですが、その空気をストーブ本体に引き込むためには、煙突内の温度差による自然な上昇気流が欠かせません。

このドラフトがしっかり働いていることで、スムーズな着火、安定した燃焼、そして煙や匂いの逆流防止が実現します。逆に言えば、煙突設計を誤ると、いくら高性能な薪ストーブでも本来の力を発揮できないのです。

役割1:薪ストーブのエンジンを動かす「ドラフト(上昇気流)」を作り出す

「ドラフト」という言葉、聞き慣れないかもしれませんね。これは薪ストーブの世界では超重要なキーワード。

一言で言うと、煙突が作り出す「煙を力強く引っ張り上げる空気の流れ」のことです。

薪がしっかり燃え続けるためには、新鮮な空気(酸素)が必要ですが、その空気をストーブ本体に引き込むためには、煙突内の温度差による自然な上昇気流が欠かせません。

このドラフトがしっかり働いていることで、スムーズな着火、安定した燃焼、そして煙や匂いの逆流防止が実現します。逆に言えば、煙突設計を誤ると、いくら高性能な薪ストーブでも本来の力を発揮できないのです。

■ドラフトが良いと…

・薪がしっかり燃え切るので、少ない薪で効率よく暖まる

・煙突が煙をしっかり吸い上げてくれるので、室内に煙が漏れる心配がほとんどない

・きれいに燃えるため、煙突内部に煤やタールが溜まりにくくなる

■逆にドラフトが悪いと…

・ストーブのドアを開けた時に煙が室内に逆流する

・焚き始めに煙がなかなか引かない

・薪がうまく燃え切らず、火力が安定しない

・不完全燃焼で煤やタールが大量に発生する

役割2:煙や有害ガスを安全に排出し、室内の空気を守る

もうひとつ大切なのが、“室内の空気を守る”という役割です。

薪ストーブが燃焼する際には、煙だけでなく、目には見えない一酸化炭素などの有害なガスも発生します。煙突の最も分かりやすい役割は、これらを確実に屋外へ排出すること。

しかし、ただ排出するだけではありません。煙突は、これらの有害物質が室内に逆流するのを防ぐ役割も担っています。

先述のドラフトがしっかり機能することで、煙突内部が常に負圧(外から空気を吸い込む力)の状態になり、室内に煙や有害ガスが漏れ出すのを防ぎます。

薪が効率よく燃焼し、適切に煙が排出されることで、ストーブを置いた室内の空気は常にきれいに保たれるのです。

役割3:熱を適切に管理し、火災から家を守る

そして見逃せないのが、安全性の確保という側面。

薪ストーブの内部は数百℃、煙突の中を通る煙の温度も非常に高温になります。

もし煙突が適切に設置されていなかったり、構造が不十分だったりすると、火災の危険性が跳ね上がります。

煙突は、この高温の煙やガスが建物の可燃部分(木材など)に引火しないよう、熱を適切に管理する重要な役割を担っています。

煙突の注意点

薪ストーブの心臓部とも言えるほど重要な「煙突」。

安全で効率的な燃焼、そして快適な薪ストーブライフのためには、煙突に関する適切な知識と注意が不可欠です。ここからは煙突に関する主な注意点を4つ紹介します。

1:煙突の素材と構造

薪ストーブは、煙突の素材と構造の選定が大切なポイント。なかでも推奨されるのが「二重断熱煙突」です。

外筒と内筒の間に断熱材を挟んだ構造で、これにより煙突内部の温度低下を防ぎ、安定したドラフト(上昇気流)を維持してくれます。

結果として、タールの付着や煙の逆流を防ぎ、不完全燃焼や火災のリスクを大幅に低減する効果があります。

一方で、シングル煙突(単層構造)は内部が冷えやすく、タールが付着しやすいため、ドラフト不良や煙の逆流が起きやすくなります。特に室内での使用には不向きで、安全面でも十分な注意が必要です。

特に屋根裏や壁の中など、煙突が見えない場所では、必ず二重断熱煙突を使用しましょう。また、煙突の材質には耐食性に優れたステンレス製が一般的で、規格や品質の確認も欠かせません。

2:煙突の設置場所と高さ

煙突はどこに・どのように設置するかによって、薪ストーブの性能や安全性が大きく左右されます。

基本的には、煙突はできるだけ垂直かつ直線的に立ち上げるのが理想です。曲がりが多くなると煙の流れが妨げられ、ドラフトが弱まり、ススの蓄積や逆流の原因になります。

また、煙突の先端は屋根の一番高い部分から60cm以上高く設置するのが一般的です。これにより風の巻き込みや障害物の影響を受けにくくなり、煙の逆流や近隣への煙の拡散を防げます。

加えて、煙突は非常に高温になるため、壁・天井・梁・家具などの可燃物との間には十分な距離を確保する必要があります。これは建築基準法や火災予防条例でも定められており、場合によっては遮熱板や不燃材による保護が必要です。特に屋根の貫通部分では、防水処理と不燃処理の両方が求められます。

3:定期的なメンテナンス

煙突は使いっぱなしにせず、定期的にメンテナンスを行うことがとても大切です。薪を燃やすたびに、煙突内部にはススやタールが徐々に蓄積されていきます。これを放置すると煙道が狭くなり、ドラフトが弱くなるだけでなく、非常に危険な「煙道火災」を引き起こす原因にもなります。

煙突掃除の頻度は、使用頻度や薪の乾燥状態によっても異なりますが、目安としてはシーズンに1回、多く使う場合は年に2〜3回の清掃が推奨されます。高所作業を伴うことも多いため、安全面から考えても、できるだけ専門業者に依頼するのが確実です。

未乾燥の薪はタールを大量に発生させやすいため、必ずよく乾燥した薪を使用すること。そして、薪の量や空気調整を適切に行うことで、クリーンな燃焼を促し、煙突への負担を減らすことができます。

4:法令・条例の遵守

煙突の設置には、建築基準法や消防法などの法令が関係しており、構造・材質・可燃物との距離・高さなどに関して厳密な基準が定められています。

これらを満たさない設置は違法となるだけでなく、火災時に保険の適用が受けられない可能性もあります。

また、一部の自治体では薪ストーブの使用に関する独自の条例やガイドラインを設けており、特に住宅密集地では、煙や臭いによる近隣トラブルを防ぐ目的で設置基準が細かく定められている場合があります。

設置前には、建築業者や薪ストーブ専門業者を通じて、管轄の自治体や消防署に必ず確認を取りましょう。法令を守ってこそ、薪ストーブライフは安心して長く続けられるのです。

まとめ

これらの重要な役割をしっかり果たすためには、煙突の種類の選定、適切な設置、そして継続的なメンテナンスが欠かせません。

とくに、煙突の設計・施工は自己流では危険を伴います。火災や一酸化炭素中毒など、命に関わる事故を防ぐためにも、ぜひお気軽に、薪ストーブのプロハースクラフトへご相談ください。

煙突は「安全・安心な薪ストーブライフ」を支える、まさに縁の下の力持ち。正しく知り、正しく付き合うことで、薪ストーブのある暮らしは、もっと快適で心豊かなものになるはずです。

この記事を書いたのは…

“薪ストーブのある暮らし”の魅力をお届けする佐藤です。

前回は、薪ストーブの魅力についてお伝えした「ハースクラフトブログ」。

薪ストーブの素晴らしさが、少しでも皆さんに伝わっていたら嬉しく思います。

さて今回は、「我が家にも薪ストーブって設置できるの?」と疑問に思っている方へ、設置できる家・できない家についてお伝えします。

薪ストーブの設置には、建物の構造や環境、法的な条件など、さまざまな要素が関係しますが、一戸建て住宅であれば、多くの場合で設置が可能です。新築でなくても、後付けで設置することもできます。

そこで今回は、薪ストーブが設置できる家・できない家のポイントをご紹介します。

薪ストーブが設置できる家

薪ストーブの設置には、いくつかクリアすべき条件があります。主なポイントは以下のとおりです。

1.煙突が通せる

薪ストーブに不可欠なのが「煙突」。

煙を外へ安全に逃がすため、屋根を貫通させる工事が基本となります。そのため、天井裏や屋根構造が複雑な家や、屋上が居住スペースになっている住宅などは制約が出る可能性があります。

屋根を貫通させられない場合は、煙突を壁から出す「壁出し(横引き)」の設置も可能ですが、煙突のドラフト(上昇気流)が弱くなりやすかったり、ススがたまりやすかったりします。

2.耐火性のあるスペースの確保

薪ストーブ本体は高温になるため、周囲に不燃材を使った「炉台(床)」や「炉壁(背面・側面)」を設置する必要があります。つまり、安全に設置するためには、ある程度のスペースを確保することが大切。

また薪ストーブ本体から壁や家具との適切な距離を確保できる十分なスペースがあるかも、設置の可否を左右する大切なポイントです。

3.木造でもOK

「うちは木造だから無理では?」という質問をよくいただきますが、木造住宅でも防火処理を施せば問題なく設置することができます。

木造住宅だからといって薪ストーブを諦める必要はありません。防火処理や適切な断熱施工により、多くの木造住宅で問題なく使用されています。

4.換気・通気性の確保

薪ストーブは燃焼時に多くの空気を必要とするため、特に気密性の高い住宅では室内に新鮮な空気を取り入れるための「給気口」を設けられるかもポイントです。

ストーブで暖めた空気を効率よく家全体に循環させるには、吹き抜けを利用した上下の通気や、サーキュレーター・天井ファンなどによる空気の流れの工夫ができると、より快適な暖房効果が得られます。

5.地域ごとの規制や周辺環境に対応

薪ストーブの使用には、地域による制限や周囲の住環境への配慮も欠かせません。

防火地域や準防火地域では、煙突やストーブ本体に関して法令で定められた基準を満たす必要があり、行政の許可が必要になることもあります。

薪ストーブの設置が難しい家

薪ストーブは非常に魅力的な暖房設備ですが、残念ながらすべての家に設置できるわけではありません。

以下のような条件があると、設置が難しかったり、追加の工事や許可が必要になったりするケースがあります。

1.煙突の設置が困難な構造の家

薪ストーブにとって煙突は不可欠な設備です。しかし集合住宅(マンションやアパート)では、その多くが共用部分である外壁や屋根の改修が認められておらず、煙突を外に出すことができないため、現実的には設置が難しいケースがほとんどです。

また屋根そのものに穴を開けられない構造や制限がある住宅は、「壁出し」と呼ばれる煙突を横方向に外へ出す方法もありますが、場合によっては壁出しができないことも。

さらに住宅が密集した地域では、煙突からの排煙トラブルにつながることもあるため注意が必要です。

2.防火・耐熱対策が取りづらい住宅

薪ストーブは高温になるため、設置場所には防火・耐熱対策を十分に施す必要がありますが、たとえば、古い木造住宅などで床や壁を不燃仕様に改修することが難しい場合や、内装制限がある建物ではそもそも不燃材の使用が難しいことも。

また、軽量鉄骨造やプレハブ系の住宅では、天井や床に特殊な素材が使われていることがあり、煙突が通せなかったり、必要な断熱材が施工できないなど、構造上の問題が発生することがあります。

追加の耐火施工によって設置が可能になる場合もありますが、その場合は費用が高くなる傾向にあります。

3.狭小住宅や間取りに制限のある家

薪ストーブは、ただ「置ければよい」というものではなく、周囲との距離や薪の搬入経路、日常の動線まで含めて考慮する必要があります。特に都市部に多い狭小住宅や、スペースに余裕のない家では、設置場所の確保そのものが難しいケースがあります。

また「薪の確保と保管」という日常的な作業があることも忘れてはいけません。

「薪ストーブを設置できるかどうか」は本体のスペースだけでなく、薪の運用やメンテナンスを含めた動線まで含めて考える必要があります。

4.気密性が高すぎて給気が不十分な家

近年の住宅は気密性・断熱性が非常に高くなっています。一見すると良いことばかりのように思えるこの高気密住宅ですが、薪ストーブにとっては思わぬ障害になることがあります。

大量の酸素が必要な薪ストーブは、建物に給気口を設けることが必要です。しかし構造上や意匠上の理由で給気口を設けることができない家や、そもそもその施工に大きな手間や費用がかかる家では、設置自体を断念せざるを得ないこともあります。

5.地域的な制限や法規制のあるエリア

薪ストーブの設置には、住宅そのものの条件だけでなく、地域ごとの条例や防火規制にも大きく左右されます。防火地域や準防火地域、あるいは景観地区などでは、煙突の形状や高さ、施工方法について厳しい制限があり、専門の設計と役所の許可が必要になることも。

とくに都市部や住宅密集地では、排煙による近隣トラブルが発生しやすいため注意が必要です。

まとめ

薪ストーブの設置には「家の構造」「生活動線」「地域の規制」など、さまざまな要素を総合的に考慮する必要があります。

しかし思っている以上に多くの戸建住宅で、薪ストーブは設置可能です。

「うちは無理かな」と思っても、条件を満たすための工夫や専門的な対応で実現できるケースもありますので、まずはハースクラフトまでお気軽にご相談ください。

この記事を書いたのは…

“薪ストーブのある暮らし”の魅力をお届けする佐藤です。

こんにちは。

前回は「そもそも薪ストーブって何?」というお話しをお伝えしました。

薪ストーブは、”薪を燃やす”というシンプルな発想の中に、空気の取り入れ方や熱の伝え方、煙突による自然な気流などたくさんの知恵が詰まった暖房器具ということをおわかりいただけたのではないでしょうか。

さて今回は、薪ストーブの”魅力”についてご紹介していきます。

私自身、薪ストーブと出会ってからというもの、ただ「部屋が暖かくなる」というだけではない心地よさに魅了されてきました。

「火を見るって、こんなに癒されるんだな」

「薪をくべる時間も好き」

そんな風に、毎日の暮らしの中に小さな喜びが生まれるのが、薪ストーブの魅力です。

今回は、私が思う「薪ストーブの5つの魅力」についてご紹介します。

1.炎を眺める時間は特別なリラックスタイム

薪ストーブの火って、ただ明るく燃えているだけじゃないんです。パチパチとはぜる音、赤くなった薪、ゆらゆらと揺れる炎……。ずっと見ていられるほど、飽きない美しさがあります。

「1/fゆらぎ」って言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、炎の動きにはその癒しのリズムがあると言われています。

疲れて帰ってきた夜も、ストーブの前に座るととてもリラックスできるんです。

2.輻射熱で身体の芯まで暖まる

薪ストーブは、空気だけでなく、壁や床、家具などもじんわりと暖めてくれます。

これは「赤外線(遠赤外線)」による「輻射熱(ふくしゃねつ)」のおかげ。まるで陽だまりにいるような、やわらかい暖かさです。

3.薪ストーブでは料理も楽しめる

薪ストーブの上は、立派なコンロ。やかんを置いてお湯を沸かすのは定番ですが、シチューを煮込んだり、コトコト煮物を作ったり。

またピザや焼き芋、鶏の丸焼きなどの焼き料理も大得意。

メイン料理からちょっとしたおつまみ、パンやお菓子など、工夫次第でいろいろな料理を楽しめちゃいます。

4.薪の準備も楽しい作業

「薪を運んだり、くべたりするのって大変そう…」という声もよく聞きます。

たしかに、電源ボタン一つで暖かくなる家電に比べれば手間はあるでしょう。でもこれが案外いい運動になったり、気分転換になったりするんです。

薪を準備する作業を「面倒」ではなく「季節の習慣」として楽しめたら、薪を準備する作業こそが、豊かな時間と感じられるはず。

5.災害時は頼れる存在に

薪ストーブは電気を使わないので、停電しても使えます。部屋も暖まるし料理もできる。

寒い冬に万が一の災害が起こったとき、「薪ストーブ」は暮らしを支えるインフラとして、心強い存在になってくれるはずです。

まとめ

薪ストーブは、「暖房器具」という言葉ではとても収まりきらない魅力を持っています。

たしかにちょっと手間がかかるけれど、その分だけ季節の移ろいや、日々の時間を丁寧に感じることができるのが薪ストーブです。きっと生活をより豊かにしてくれますよ。

この記事を書いたのは…

“薪ストーブのある暮らし”の魅力をお届けする佐藤です。

はじめまして。

このたびブログを担当することになりました佐藤と申します。

薪ストーブがちょっと気になっているという方から、沼にハマっている方まで、多くの方に楽しんでいただけるブログにしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします!

まずは少し自己紹介をさせてください。

私は、自然に囲まれた長野県で生まれ育ちました。

実家でも薪ストーブを使っていて、あの独特のぬくもりや、パチパチと薪が燃える音が冬の記憶に深く残っています。

前職は地元の出版社に勤めていました。今後はハースクラフトでブログを中心に担当してまいります。

とはいえ「すごく詳しい専門家」というよりは、「ちょっと詳しい一般人代表」という感じです。前職で広報も担当していた経験をいかし、皆さんと同じ目線で薪ストーブの魅力をお伝えできたらと思っています。

趣味はコーヒー、そして愛犬とのお散歩。

ストーブの前で、愛犬とまったりしながらコーヒーを楽しむ時間が、私の一番のリラックスタイムです。

このブログを通して“薪ストーブのある暮らし”の魅力を、少しずつお届けできたら嬉しいです。

ということで初回の今回は、基本のキ、「そもそも薪ストーブって何?」というところからお話ししていきたいと思います。

薪ストーブとは?

ひとことでいうと「薪を燃やして室内を暖める暖房器具」です。

本体が鋳物や鋼板でできた箱型の本体の中で薪を燃焼し、本体自体が熱を放射して、空間をじんわり温めてくれます。

よく薪ストーブと間違えられるのが「暖炉」です。

薪ストーブは密閉された箱型なのに対し、暖炉は開口部が広いオープン型。サンタクロースが落ちてくるのが暖炉です(笑)。暖炉は多くの熱が煙突から逃げてしまうため熱効率が低く、火の粉や煙も室内に出やすい。

一方で、薪ストーブは扉で火を閉じ込められるので安全性も高く、熱を逃がさず効率よく部屋を暖めることができます。

左が薪ストーブ、右が暖炉イメージ

左が薪ストーブ、右が暖炉イメージ

薪ストーブの仕組み

薪ストーブはその名の通り、薪を燃やして熱を生み出す暖房器具。

でも、ただ薪を燃やすだけじゃないんです。

空気の流れをうまくコントロールして、燃焼効率をグッと高める、とても理にかなった仕組みで暖めてくれるんですよ。

一次燃焼

薪に火がつくと、まずは「一次燃焼」が始まります。

薪が燃えて高温の炎が出ると同時に、煙(=燃え残ったガス)も発生します。

二次燃焼

ストーブ内部には、高温の空気が送り込まれる通路(エアダクト)があります。

この高温の空気が、煙の中に含まれる燃え残りのガスに当たることで、再び火がつく=二次燃焼が起こるんです。

つまり、薪だけでなく、煙の中の燃え残ったガスも燃料として再利用できるのが、薪ストーブのスゴイところ!

二次燃焼が生み出すメリット

・薪をムダなく使えて、経済的

・煙が少なくて、環境にもやさしい

・少ない薪でもしっかり暖かい、高い熱効率

煙突の役割も大事!

薪ストーブに欠かせないのが煙突です。

煙突があることで、燃焼で発生した煙やガスを屋外に排出できるだけでなく、煙突内の上昇気流(ドラフト)により、ストーブ内に自然と空気が引き込まれ、安定した燃焼を保つことができます。

逆に、煙突の設計が悪いと燃えにくくなったり、室内に煙が戻ってきたりすることも。だからこそ、薪ストーブや煙突の取り付けはプロの腕の見せどころです。

薪ストーブは、「薪を燃やす」というシンプルな発想の中に、空気の取り入れ方、熱の伝え方、煙突による自然な気流といった、たくさんの知恵が詰まった暖房器具です。

この仕組みを知ると、ストーブの炎がまた違って見えてくるかもしれませんね。

薪ストーブについて、もっと知りたい方やご検討中の方は、お気軽に「ハースクラフト」へお問い合わせください。

この記事を書いたのは…

“薪ストーブのある暮らし”の魅力をお届けする、薪ストーブにちょっと詳しい一般人代表・ハースクラフト担当 佐藤美月

大阪にあるこども園にてオーダーメイド暖炉の施工を行いました。

2台のうち1台は隣りの部屋からも炎を眺めることができるよう背面に扉がついています。

もう1台は両側の家具の上にパイプオルガンのパイプをディスプレイとして展示してあります。

大変な作業でしたがお客様にもお喜びいただける仕上がりになりました。

今後も更にいい暖炉が製作できるよう精進してまいります!

しばらくぶりのブログです。

今までの施工例をご紹介させていただきます。

現在お住まいのお宅に薪ストーブ取り付けをいたしました。

2階のリビングにRAIS Q-TEEを設置し煙突は壁を貫通し外部に出ています。

ストーブは弊社で使用していた展示品、本来は下の薪置きが無いタイプなのですが別途製作し取り付けしています。

塗装も含めきれいに仕上がりました。

多忙のためしばらく更新が滞ってしまいました、再開いたします!

大阪府S様のお宅に取り扱い説明にお伺いいたしました。

ストーブは定番のピキャンオーブンです。

背面の防熱プレートもストーブのサイズに合わせ製作させていただきました。

今週から寒くなりますが薪ストーブに薪を焚べ心も身体も温まってください!

兵庫県のN様この度は薪、ペレット兼用ストーブの設置工事をご依頼いただきありがとうございました。

ストーブはクラフトマン。

煙の出にくいペレットを中心にご使用されます。

薪の場合、乾燥したものを購入されるとすぐ使えますが、乾燥していない場合は薪棚に積み上げ1〜2年の乾燥が必要となります。

ペレットは薪に比べ年間を通じ安定して入手でき、保管もしやすい燃料です。

薪、ペレット兼用ストーブは薪を燃やす愉しさと手軽なペレットの両方を満喫できるストーブです。

奈良県のU様、この度はペレットストーブ設置工事をご依頼いただきありがとうございます。

ストーブはシモタニMay、上段のオーブンで調理が可能です。

オプションでサイドにホットプレートを取り付けるとお鍋の保温もできます。

ストーブ本体の質感も高く高級感もありお勧めの1台です。

兵庫県のA様より暖炉の改修工事ご依頼いただきました。

扉のないオープンタイプの暖炉を使用されており、度々煙が室内に逆流していました。

ガラス扉を取り付けされたのですが効果無くこの度の改修工事となりました。

改修工事では暖房効果を高めるため上部カウンターの開口を広げパンチングメタルを取り付けました。

あわせて外部の煙突も排煙効果を高めるべく延長しています。

↓

レンガと暖炉との間に隙間ができましたが同色のスチールプレートを製作しうまく納まっています。